目前市面上幾乎所有的「水素水杯」(在台灣稱為「氫杯」或隨行氫水杯),都是採用 『氫氧同槽電解』也就是「一般的傳統電解水」的方式,國中化學課有教過在水中,接上電源通電,可以將水電解分成氧氣與氫氣,而這就是傳統電解水製氫的原理

化學式:

2H2O(水分子) → 2H2(氫氣) + O2(氧氣)

透過上述化學式,我們可以了解當水被電解產生氫氣與氧氣時,氫氣的產量是氧氣的兩倍。

這種方式製氫簡單且技術成熟、成本低廉的優勢。但卻存在許多致命的缺點。

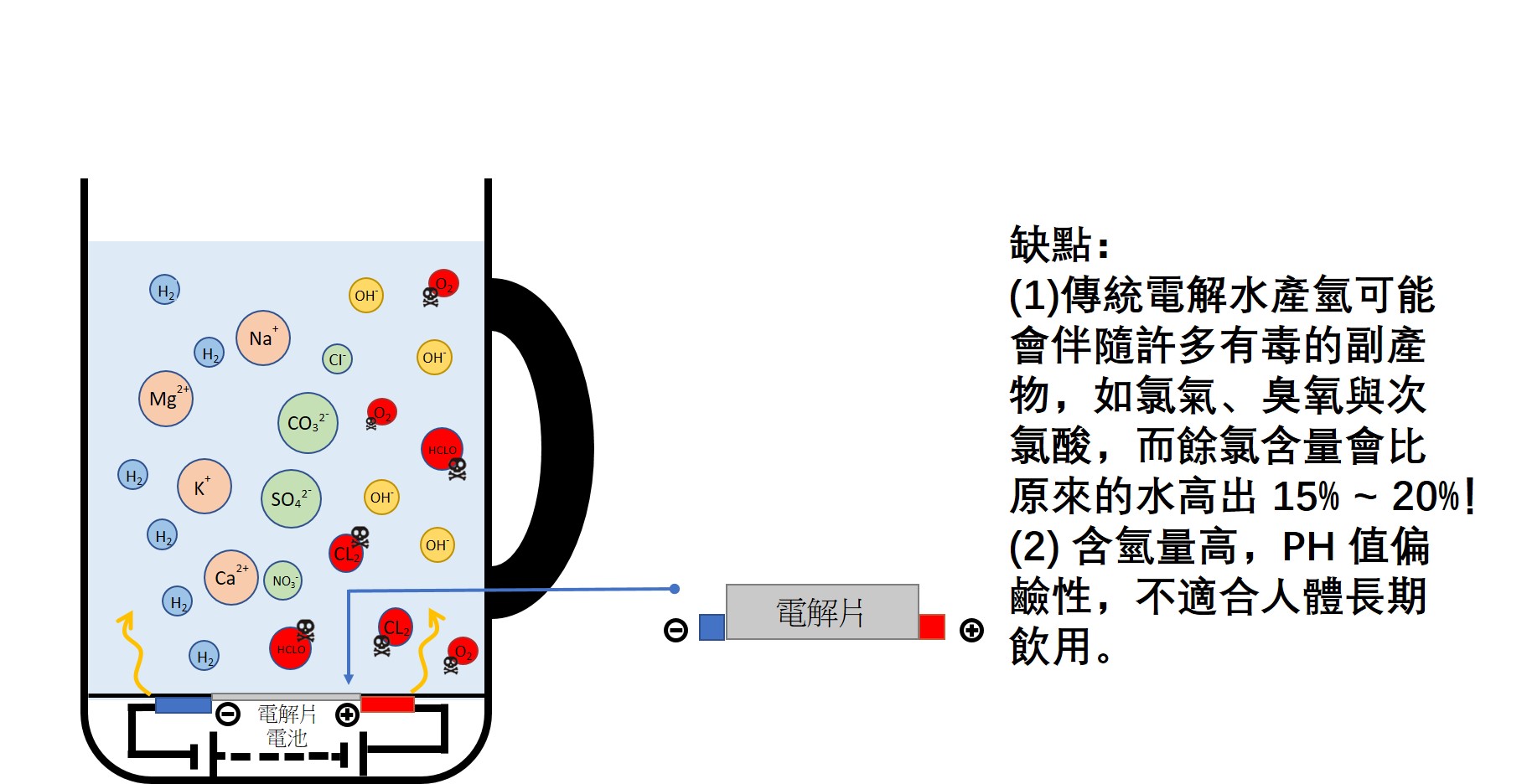

首先,純水幾乎是不導電(因為裡面缺乏離子作為導電介質),所以一般的氫杯都是利用自來水做為水源,然而自來水裡面含有氯,當水電解時陽極除了產生氧氣外也有機會讓水中的氯離子失去電子後結合成氯氣(Cl2)。

氯氣屬於強氧化性,具有毒性,少量氯氣溶於水中經過化學反應產生次氯酸(HClO),次氯酸是一種常見的消毒劑,也是比氯氣更強的氧化劑,喝下過量的氯氣對身體有著不良影響。根據實驗,傳統電解水的餘氯含量會比原來的水高出 15% ~ 20%!

除了氯氣以外,電解製氫的過程中,陽極處部分的水有可能會失去電子轉變為臭氧,臭氧會有刺鼻的氣味,同樣也對人體健康產生不良影響。

臭氧同樣是強氧化劑,它還會傷害肺組織,嚴重會導致肺出血而死亡,因此當空氣中臭氧含量過高時,一般建議老人和幼兒不宜於戶外作劇烈運動,以免吸入過量臭氧。

電解水產氫可能會伴隨許多有毒的副產物,如氯氣、臭氧與次氯酸,反而會損害健康。

另外需要大量的電力才能產出大量的氫氣,讓陰極處的氫氧根離子濃度變高、拉高水的 PH 值,但水會偏向鹼性;但若電力放小,水則可以偏向中性,但產出的氫氣就不夠多。